第一作者:王潇雄

通讯作者:吴轩浩,Jae-Hong Kim,Menachem Elimelech

通讯单位:清华大学,浙江大学,耶鲁大学,莱斯大学

论文DOI:10.1126/sciadv.ads6943

成果简介

近日,清华大学深圳国际研究生院王潇雄、浙江大学环境与资源学院吴轩浩、美国耶鲁大学Jae-Hong Kim和莱斯大学Menachem Elimelech团队在国际权威期刊《Science Advances》发表题为“Intensified atomic utilization efficiency of single-atom catalysts for nitrate conversion via electrified nanoporous membrane”的研究文章。本研究通过在碳纳米管交织的多孔膜框架上包裹铁单原子(Fe1)催化剂,增强了纳米孔中单原子的暴露度。在流动电过滤模式下,硝酸盐在纳米孔中的传输和吸附效率得到有效提升、高暴露度的单原子活性位点得到充分利用,硝酸盐还原产氨效果得到显著增强。含高暴露单原子位点的电催化膜系统实现了低浓度硝酸盐(100 mg-N L−1)在秒级停留时间内高效转化为氨,转化频率高达15.1 g-N g-metal−1 h−1,最高超过文献中报道水平四个数量级,展现出卓越的高效性与实用潜力。

全文速览

硝酸盐污染是引发水体富营养化、生态系统失衡与人类健康风险的重要因素,尤其在饮用水源与农业排水中普遍存在低浓度污染(<100 mg-N L−1)。尽管传统电催化技术可将硝酸盐还原为氨,实现资源回收,但在真实水体背景下,硝酸根浓度低、电极界面传质受限、电荷竞争反应显著等问题,往往难以实现高去除率与高氨选择性。

单原子催化剂(SACs)因其最大限度地暴露金属位点而被寄予厚望,但受限于低负载量(~ 0.5–2.0 wt%)、扩散边界层厚度大、界面静电排斥强等因素,其优势在真实条件下未能充分释放。应用流动电过滤可能为提高原子利用效率提供一种潜在的替代方案。然而,目前用于将具有定制结构的SACs整合到流动电极纳米孔中的方法有限,未能充分发挥金属位点的潜力。

本研究提出了一种通识性电化学膜(EM)制造方法,即在碳纳米管(CNT)交织框架上涂覆SACs,以确保催化剂在膜纳米孔中的充分暴露。这种自支撑的CNT-EM,结合了Fe单原子(Fe1)锚定的缺陷N掺杂碳黑(Fe1/NCBd@CNT-FEM),在单次电过滤过程中,将100 mg-N L−1的低浓度硝酸盐还原为氨,硝氮去除效率和法拉第效率均超过86%。研究揭示硝酸根在受限纳米孔中的富集机制,这些机制促进了硝酸根的传输、吸附和还原,且由高度暴露的Fe1活性位点完成。此外,研究还证明了在接近实际条件下应用电化学方法转化硝酸根的有效性,并提出了一种顺序电过滤方法,以确保在不同水条件下硝氮的几乎完全去除。

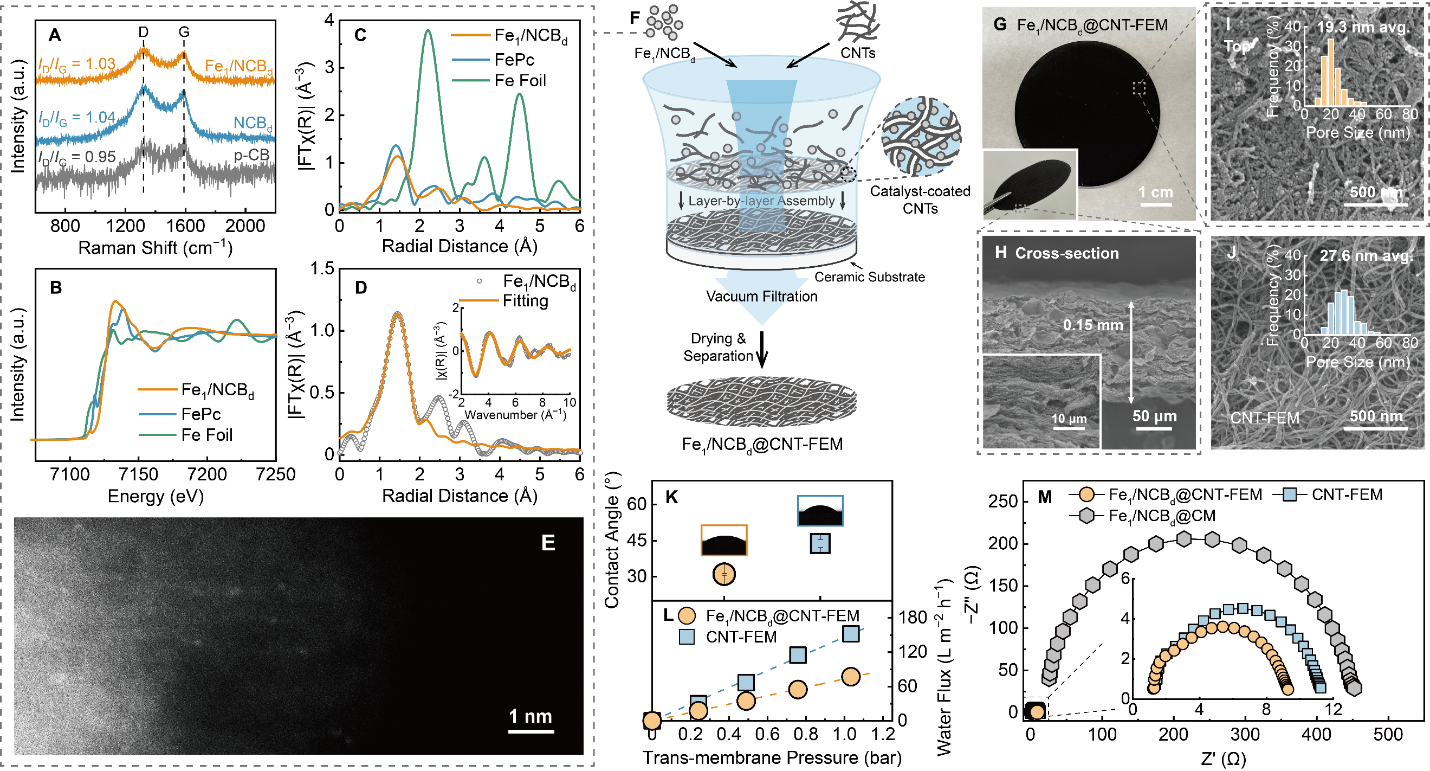

图1:Fe1/NCBd@CNT-FEM的合成与表征

研究构建了Fe单原子锚定N掺杂碳黑(Fe1/NCBd),并将其包裹至碳纳米管框架的自支撑电化学膜(Fe1/NCBd@CNT-FEM)中。该膜结构具备纳米级孔道(~19 nm)、高比表面积及优良导电性,实现Fe单原子在纳米孔内高暴露。XANES、EXAFS和HAADF-STEM表征证实Fe以Fe-N4单原子形式稳定分散,无颗粒团聚。

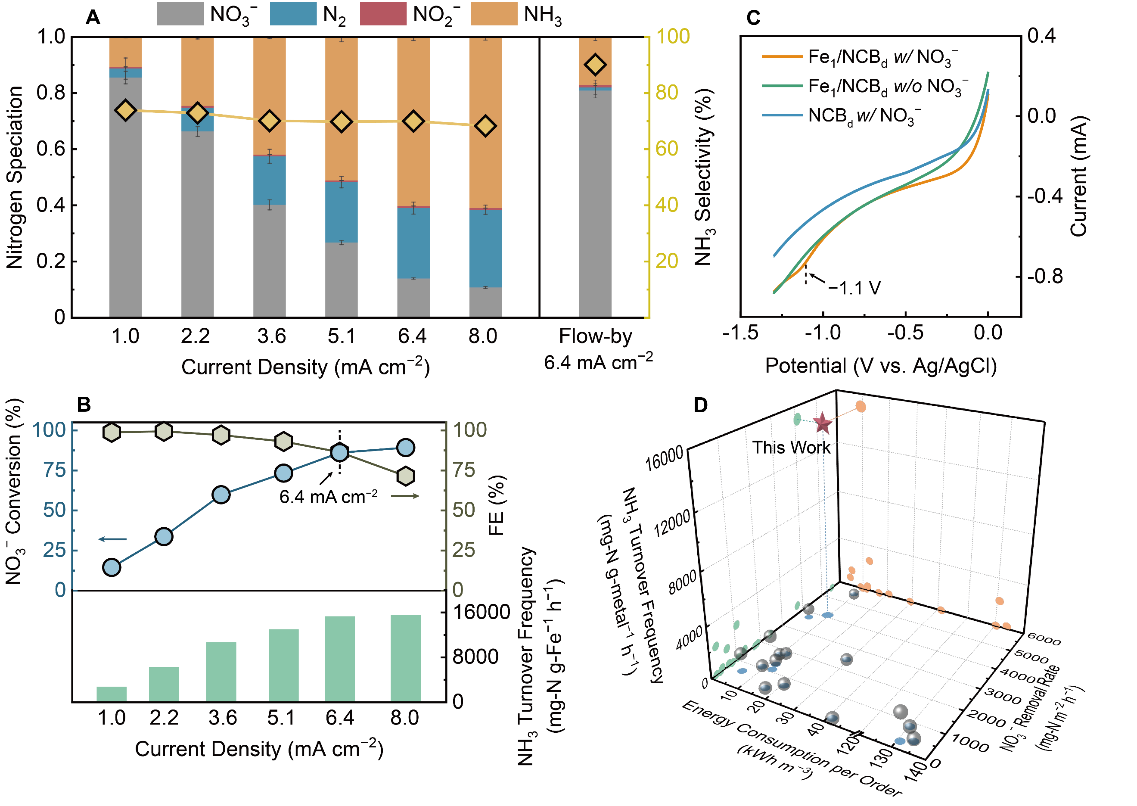

图2:Fe1/NCBd@CNT-FEM电化学还原硝酸盐产氨性能及对比

在100 mg-N L−1硝酸根(NO3⁻)条件,Fe1/NCBd@CNT-FEM在电过滤模式下实现秒级(10 s停留时间)高效NO3⁻转化为氨。体系可在单程中过滤实现86.1%去除率、86.4%法拉第效率、~70%氨选择性,并获得15.1 g-N g-metal⁻¹ h⁻¹的极高转化频率,超越文献报道的四个数量级。与传统流通模式和纳米颗粒催化剂相比,该体系展现出显著优势。

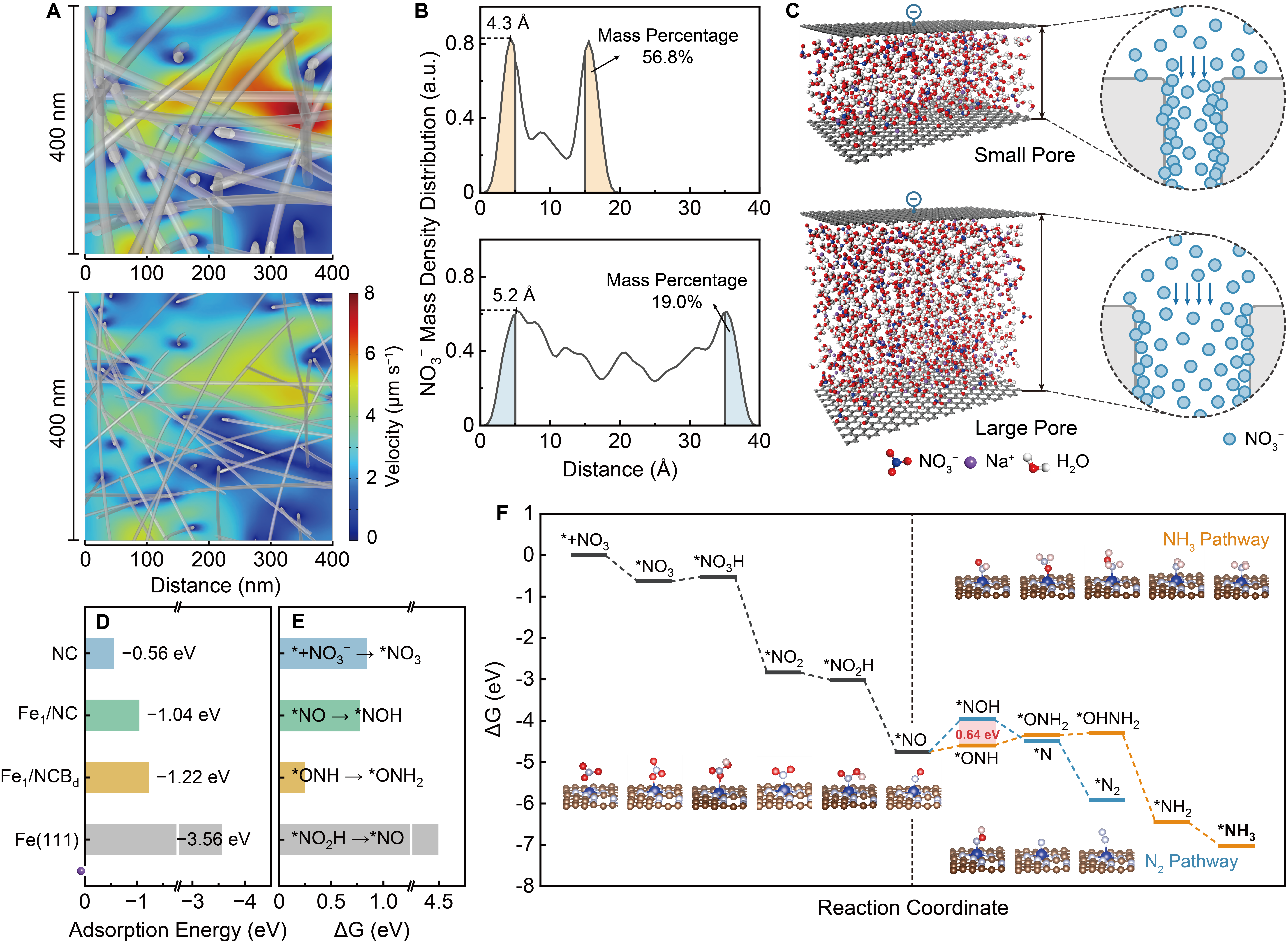

CFD模拟显示电过滤模式在纳米孔道中强化流动,缩短扩散距离并提升NO3⁻与催化位点的接触频率。MD模拟揭示小孔径可使NO3⁻在孔壁区域富集度提升56.8%,显著增强吸附。DFT计算表明N缺陷诱导电荷分布不对称,提升NO3⁻吸附能并将NO3⁻还原产氨反应能垒降至0.25 eV,解释了催化效率提升机制。

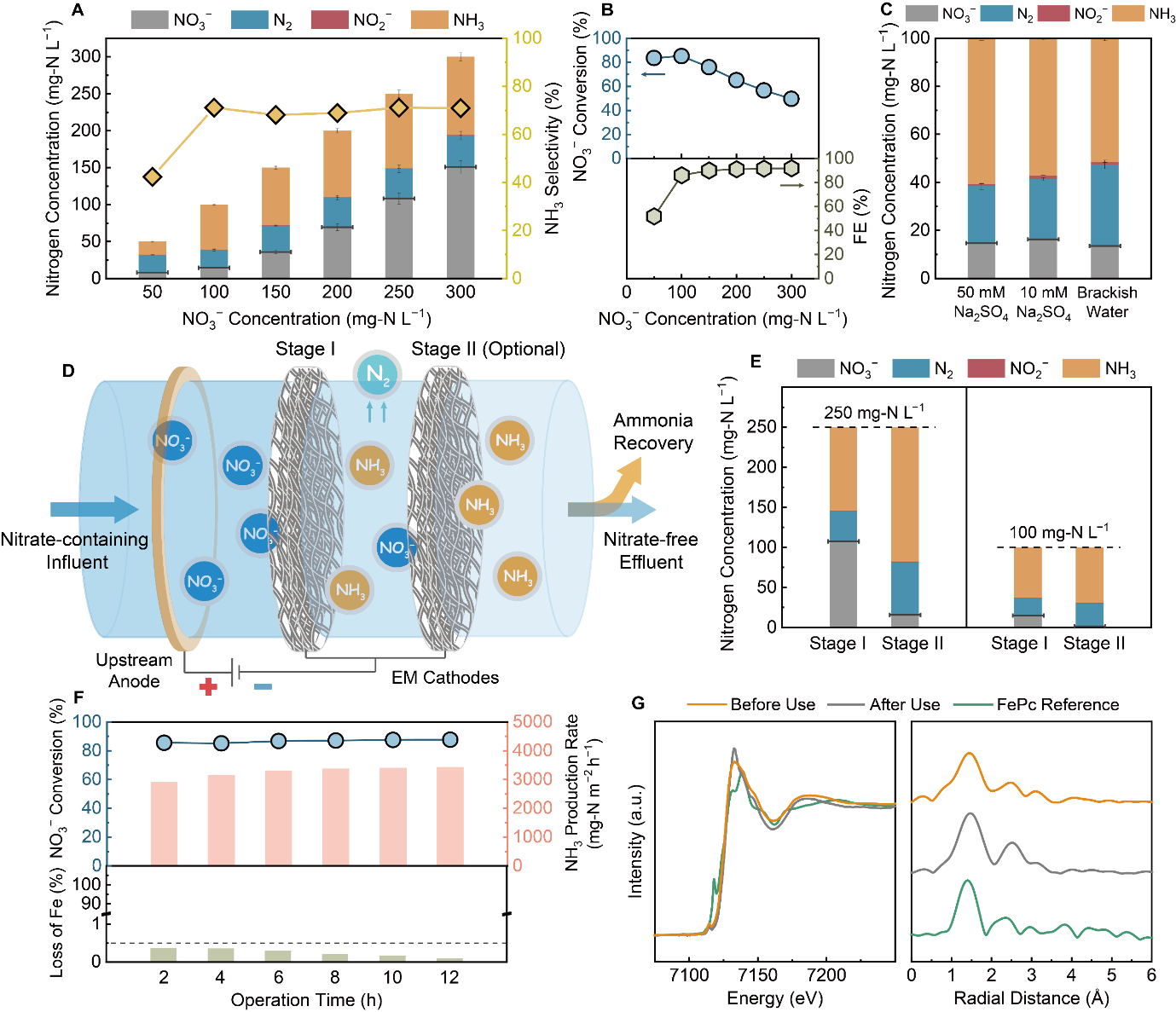

图4:电化学硝氮还原实际性能评价

Fe1/NCBd@CNT-FEM在不同NO₃⁻浓度、电解质浓度及真实离子背景下均能保持>85%去除率和高氨选择性。进一步来看,通过次序过滤可实现近乎完全的NO₃⁻脱除以达排放标准,同时氨也可回收利用。长期运行过程中,Fe流失率低于0.4%,催化位点结构稳定,展现出优异的工程适用性和长期稳定性。

总结

本研究通过在电催化膜内进行高暴露单原子位点设计,大大提高了流动电过滤过程中的单原子催化剂利用效率,实现了低浓度硝酸盐还原产氨的重大突破,具有如下亮点:

(1)极限原子利用率:单原子Fe在纳米孔中高暴露+强吸附;

(2)纳米流道传质强化:电过滤减少扩散障碍、富集反应物;

(3)快速、高通量转化:秒级停留时间实现高去除与高产率。

该成果不仅为电催化NO3⁻资源化提供了范式转换思路,也为实际应用中低浓度污染物治理探索了工程化落地的路径。

主要作者介绍

第一作者:

王潇雄,国家级青年人才,清华大学深圳国际研究生院 特别研究员、博士生导师、海洋工程研究院院长助理、双螺旋中心核心PI。本科和博士分别毕业于清华大学化学工程系和环境学院,博士后任职于美国耶鲁大学化学与环境工程系。主要从事电过滤复合微纳场域调控污染物高效深度脱除技术研究。已发表SCI论文50篇,近五年以第一/通讯作者在Nature Nanotechnology、Nature Water、Nature Communications、Science Advances、PNAS、ES&T等权威期刊发表论文。作为项目/课题负责人承担 国家级高层次青年人才项目、国家自然科学基金面上项目、广东省基础与应用基础研究基金重点项目和面上项目、深圳市重点实验室项目等国家级及省部级科研项目。获国际水协会首创水星奖等荣誉。

通讯作者:

吴轩浩,浙江大学环境与资源学院“百人计划”研究员,博士生导师,本科毕业于复旦大学,博士毕业于美国圣路易斯华盛顿大学,于美国耶鲁大学从事博士后研究。研究聚焦工业含氮污染物与温室气体减排与资源化,包括氧化亚氮捕集减排与资源化、一氧化氮/硝酸盐/亚硝酸盐减排与资源化、CO2与氮氧化物碳氮偶联、人工智能在环境催化领域的应用等。已发表SCI论文58篇,包括通讯/一作论文28篇,含Nature Commun.、Sci. Adv.、Chem. Soc. Rev.、ES&T(7篇)等。主持国家自然科学基金重点项目课题与青年项目、浙江省自然科学基金重点项目。担任CleanMat青年编委,ACS EST Engineering客座编辑。获2023年ACS EST Engineering最佳审稿人奖等。

Jae-Hong Kim,耶鲁大学化学与环境工程系前系主任与Henry P. Becton Sr.讲席教授,美国国家水创新联盟NAWI能源水淡化中心联合主席。研究方向为环境纳米技术污染控制,在高级氧化水处理技术、上转换纳米混合光催化剂、单原子催化剂水处理应用等领域积累深厚。已在Nat. Nanotechnol.、Nat. Sustain.、Nat. Commun.、PNAS、JACS、AM、EES、ES&T等重要国际学术期刊发表高质量论文190余篇,2022年至今Clarivate高被引学者,谷歌学术引用量25000余次,H因子81。2008-2012年担任Water Research副主编,2015-2020年担任Environmental Science & Technology Letters编委,现为ACS ES&T Engineering副主编。曾获得美国土木工程协会的Walter L. Huber Civil Engineering Research Prize和水环境研究基金会的Paul L. Busch Award。

Menachem Elimelech,莱斯大学(Rice University)Nancy and Clint Carlson讲席教授,兼任土木与环境工程系及化学与生物分子工程系教授。研究聚焦于膜技术高效海水淡化与废水再利用工艺、下一代分离技术及水污染治理先进材料、纳米材料环境应用。Elimelech教授因其卓越的学术贡献获众多奖项荣誉,代表性的包括:2005年克拉克水研究卓越奖(Clarke Prize)、2006年当选美国国家工程院院士、2015年意大利埃尼环境保护奖(Eni Prize)、2017年当选中国工程院外籍院士、2021年当选澳大利亚技术科学与工程院院士、2022年当选加拿大工程院院士。